Oleh: ReO Fiksiwan

“Kekerasan hadir ketika manusia dipengaruhi sehingga realisasi somatik dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.“ — Johan Galtung(95), Violence, Peace, and Peace Research(Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3, 1969).

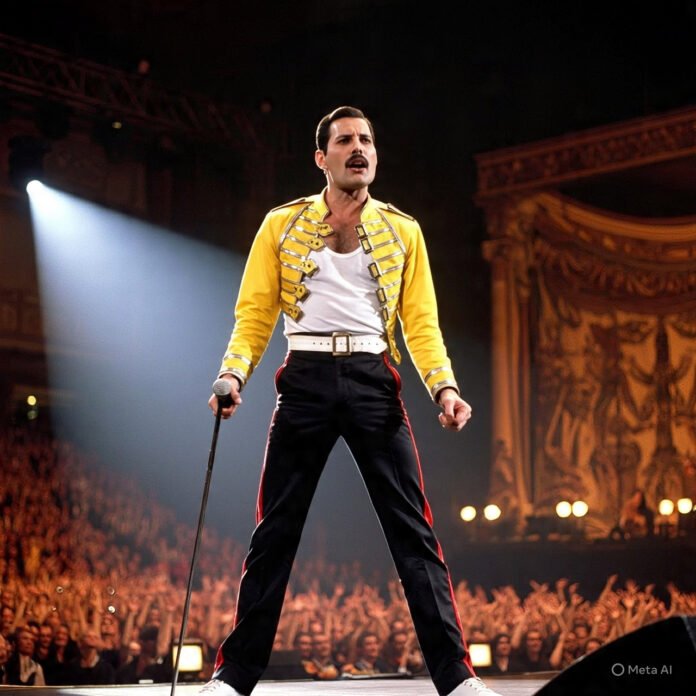

“Akulah bintang jatuh yang melompat di angkasa. Seperti seekor harimau yang menentang hukum gravitasi…” — Queen, Freddy Mercury, Dont Stop Me Now.

Gelombang demonstrasi yang bermula pada 28 Agustus 2025 di Jakarta dan menjalar ke Makassar, Yogyakarta, hingga berujung pada kericuhan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 1 September 2025 , bukan sekadar peristiwa politik jalanan.

Ia adalah gejala dari krisis epistemik yang lebih dalam—di mana kebenaran publik dibungkam oleh narasi kekuasaan yang kalut.

Sebelas nyawa melayang, termasuk Affan Kurniawan(21), pengemudi ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.

Di Sulut, doa yang dipanjatkan oleh Ketua DPRD dr. Andi F. Silangen berubah menjadi ironi, karena hanya berselang menit, gas air mata dan watercanon menyapu massa yang menuntut keadilan.

Dalam bukunya Kebenaran dan Para Kritikusnya (2023), Prof. Dr. F. Budi Hardiman(63) menyebut bahwa “jika kritis membaca hiperbolisme dan reduksionisme kebenaran,” maka kita akan mampu membongkar anarki epistemik yang diselundupkan oleh kekuasaan.

Hiperbolisme adalah ketika kekuasaan membesar-besarkan ancaman dari rakyat, seolah demonstrasi adalah awal dari kehancuran negara.

Reduksionisme adalah ketika tuntutan rakyat diringkas menjadi gangguan ketertiban, bukan ekspresi politik.

Keduanya adalah strategi epistemik untuk mengaburkan sumber kebenaran yang sah: suara publik.

Kebenaran politik versi penguasa, sebagaimana dibedah oleh Michel Foucault, bukanlah cerminan realitas, melainkan konstruksi kekuasaan.

Ia telanjang dalam bentuknya yang paling brutal: gas air mata, barikade aparat, dan narasi media yang menyebut demonstran sebagai perusuh.

Dekonstruksi terhadap tindak kekuasaan ini menunjukkan bahwa “tertib politik” hanyalah simbol kosong yang dipakai untuk melegitimasi represi.

Ketika aparat menyemprotkan watercanon ke wajah rakyat yang berteriak, itu bukan tindakan menjaga ketertiban, melainkan penegasan bahwa kebenaran hanya boleh datang dari atas.

Johan Galtung menyebut kekerasan struktural sebagai bentuk penindasan yang tidak selalu tampak fisik, tetapi menyusup ke dalam sistem sosial yang menafikan hak-hak dasar.

Dalam konteks demo nasional ini, kekerasan struktural hadir dalam bentuk pembungkaman aspirasi, pengabaian tuntutan buruh, dan kriminalisasi mahasiswa.

Ketika rakyat turun ke jalan, mereka tidak hanya membawa poster, tetapi juga membawa kebenaran yang telah lama ditolak oleh sistem.

Namun, kekuasaan merespons dengan anarki epistemik: menciptakan kebingungan, menebar ketakutan, dan mengaburkan siapa sebenarnya yang merusak ketertiban.

Anarki epistemik bukanlah kekacauan intelektual semata, melainkan strategi politik untuk menggeser pusat kebenaran dari rakyat ke negara.

Ia menyusup ke dalam setiap aksi, setiap liputan, setiap pernyataan resmi, demi mempertahankan narasi tunggal yang menguntungkan kekuasaan.

Dalam lanskap ini, “public trust” bukan lagi tujuan, melainkan korban.

Kepercayaan publik hancur bukan karena rakyat tidak tahu, tetapi karena mereka tahu terlalu banyak—dan pengetahuan itu dianggap berbahaya.

Demo yang berujung rusuh bukanlah kegagalan rakyat, tetapi kegagalan negara dalam mendengar.

Ketika doa di DPRD Sulut berubah menjadi gas air mata, kita menyaksikan bagaimana simbol spiritual pun bisa dikomodifikasi oleh kekuasaan.

Maka, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tetapi siapa yang berani mempertahankan kebenaran di tengah anarki epistemik.

Dan jawabannya, seperti yang selalu datang dari jalanan, adalah: rakyat.

Mereka yang berdiri di bawah panas, di tengah asap, di antara barikade, bukan untuk merusak, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa dimonopoli.

Dalam dunia yang dipenuhi reduksionisme dan hiperbolisme, tugas kita adalah menjadi pembaca yang kritis, penafsir yang jujur, dan saksi yang berani.

Karena jika kita diam, maka anarki epistemik akan terus menyusup, dan kebenaran publik akan terus dikorbankan di altar kekuasaan yang tak mengenal malu.

#coverlagu: Don’t Stop Me Now(Queen,1979). Lagu ini adalah perayaan kebebasan, kegembiraan, dan euforia hidup.

Freddie Mercury(1946-1991) menulisnya sebagai refleksi dari masa di mana ia merasa sangat bebas dan menikmati hidup tanpa batas.